Conférences de L'Unebévue 2019

SPROC !

SPROC !

ou du corps à l'envers

Voyage sans scénario

Mireille Lauze avec Jean-Hervé Paquot, Jean Rouaud, et quelques anonymes

Samedi 18 mai 2019 de 14H00 à 16H30 au Lucernaire, 53 rue Notre-Dame des Champs, 75006 Paris

Version internet intégrale !

« Je voudrais être capable, il me semble qu’il suffirait, d’écrire des mots, quelques mots, qui seraient le halètement de la présence dans mon texte sur la présence. Cela suffirait. Vous la sentiriez. »

La religieuse portugaise E. Green 2009 (Extrait avec montage).

La question ne sera pas la présence qui centre une situation, mais la présence d’un mouvement qui trouble la disposition des choses et la direction des corps.

« Nous avions commencé par un script complet. C’était très bien et le scénario nous conduisait. Mais à un certain moment nous découvrîmes qu’il nous limitait. Moins précisément par le contenu que par le style qu’il impliquait. Nous adoptâmes une approche plus ouverte. »

« On ne pouvait pas dire où ça se terminerait, parce qu’il y avait un véritable voyage, ce qui veut dire que l’on ignore le point d’arrivée. »

Route One de Robert Kramer 1989 (Extrait).

Ce sont les premières images de « Route one / USA» de RK, un voyage de six mois tout le long de la Route One, fine bande de macadam qui traverse les vieux rêves du pays.

Je n’ai pas eu l’impression de traverser le passé. Nous étions dans le présent, affrontant des temps difficiles.

Le film dure quatre heures sans que puisse être démêlés fiction et documentaire.

Robert Kramer a d’abord remonté la route du Sud vers le Nord, pour repérer les lieux, la géographie où il avait envie de tourner. Il a découvert que longtemps avant la Route, il y avait une piste de commerce indienne. On a l’image physique du sol légèrement creusé par les pieds.

Le tournage du film est le voyage de deux personnages qui vont à la rencontre des gens qui vivent le long de la route et de l’histoire des lieux. Ces deux personnages ne sont pas là comme prétexte à faire avancer le film, le film nait de l’énergie de leur rencontre avec le monde.

L’un des personnages est Robert Kramer tenant la caméra, il apparaît dans l’image avec sa voix, pas visuellement sur l’écran.

L’autre personnage est Paul Mac Isaac, journaliste et ami de Kramer, il est Doc. L’histoire fictionnelle de Doc vaut d’être racontée, elle se déroule sur 20 ans :

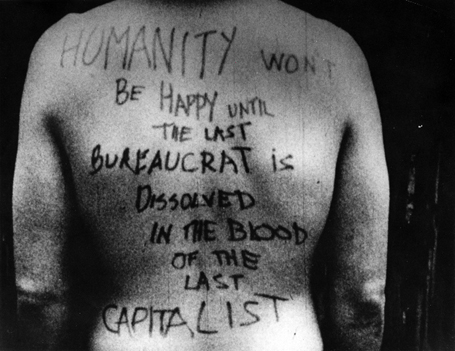

Photogramme Ice

En 1969, dans le film de Kramer « Ice », sorte de film fantastique d’anticipation politique, Paul Isaac est Jim, révolutionnaire engagé dans une guérilla urbaine aux Etats-Unis, puis ils se perdent de vue…

En 1987, ils se retrouvent au Portugal pour faire le film « Doc’s Kingdom », et ils construisent ensemble le personnage de Doc. Il leur apparaît comme une évidence que Doc est le Jim de « Ice » qui est passé dans la clandestinité, est devenu médecin et a voyagé dans l’Afrique en guerre, avant d’exercer à l’hôpital de Lisbonne.

En 1989, Robert et Doc reviennent aux Etats-Unis, 10 ans après que Kramer en soit parti, pour tourner Route One.

Doc soigne en « réalité » dans les communautés rencontrées, pour Kramer l’idée de soigner transforme les vieilles idées politiques de révolution en un autre langage.

Ce film est construit d’une façon particulière, Kramer voulait que chacun de ceux qui étaient du voyage le vive à sa manière, que l’ingénieur du son fasse son propre film de sons, que le chef opérateur fasse son film de la lumière, que Paul construise le personnage de Doc.

Il peut y avoir des forces centrifuges qui tendent à s’éloigner, mais la logique qui fait tenir le film est le fait que nous vivons tout cela ensemble.

Route One (Extrait).

Je n’ai pas choisi cet extrait de Route One seulement pour faire entendre une autre façon de parler du véritable voyage, mais surtout pour faire voir comment Robert Kramer brouille les frontières entre vivre et filmer, et comment son cinéma montre que nous nous déplaçons dans une mosaïque de faits, la parole en étant un parmi tous les autres.

Dans le mouvement de la pensée le langage ne détermine pas le sens. Il est une intensité parmi d’autres. Ceci est l’une des trente propositions d’Erin Manning pour la recherche-création.

Kramer, lui, se méfiait des mots qui ont l’art de rendre lisses les surfaces troubles et de limiter le sens à ce qu’ils disent.

Quand l’homme au manège commence à parler, c’est le chien à la balle qui continue à importer pour Kramer, et le manège mis en mouvement par une main tournant une manivelle… et mêlés à la voix d’autres bruits, d’autres voix … et un visage en gros plan... puis l’ouverture sur l’eau et le ciel…

Il faut laisser venir une sorte de sensibilité, d’excitation directe avec le jeu des choses.

C’est une recherche pour inscrire sur la pellicule comment nous sommes au monde.

Les plans s’entrechoquent : espaces hétérogènes, durées variables, échelles mouvantes, micro et macro… Il serait possible de les déplier pour approcher la complexité, l’épaisseur, du visuel et du sonore…

Avec quoi, avec quelle présence, pense le geste qui fabrique une image, qu’elle soit film, dessin, poésie ?…

Dessins de Louis Pons

C’est aussi avec cette question que dessine et écrit Louis Pons.

{gallery}H Pons:480:360:1:0{/gallery}

Présences furtives, traces

animales de la peur

au ras du sol comme une racine qui crie.

♦

Si le volume de la tête t’échappe

dessine ce qui est autour

il naîtra de ton ignorance.

J’ai pas sommeil Claire Denis 1994 (Extrait)

Cette séquence de « J’ai pas sommeil » de Claire Denis pourrait être seulement le déroulé du spectacle d’un corps monnayable et consommable.

Pour qui écarte les barreaux de cette représentation attendue, la séquence devient constellation de mouvements, de lignes sensibles qui animent autrement l’image.

Ceux qui, voyeurs encagés, sont pris dans ces barreaux, regardent l’image qu’ils se sont fabriquée, dupes de cette place que les pouvoirs colonisateurs des corps les poussent à occuper.

Que les plans des voyeurs en alcôve ou en cage montrent ce formatage des corps est une ligne de narration, mais, sur une autre ligne de cinéma, ces plans sont instants d’ouverture, fracture de la fascination que pourrait exercer le corps qui danse.

La présence sensible ne se laisse pas enchaîner.

Ressentir dans la main la dureté du mur entre les corps, voir les yeux qui n’échangent rien avec les regards alentour, vibrer à la voix qui ne sort pas de la bouche vue mais d’une autre gorge, sentir le glissement du tissu sur la peau et ne pas rectifier sa tenue.

Laisser surgir la vision d’un corps qui ne possède rien, seulement l’intense désir de danser, là, les liens qui se défont.

Trouver une manière de le dire, un style pour l’écrire, une forme pour le montrer, qui ne refroidissent pas les intensités du sensible, qui ne les solidifient pas dans une chose stabilisée, emmagasinée avec des tas d’autres qui déjà ont perdu les éclats du mouvement.

Si l’on n’y prête pas attention, si l’on ne reste pas aux aguets, « on se retrouve enfermé dans une capsule dont on a à peine remarqué la construction », embarrassé de sa collection d’images mortes bien empaquetées dans des papiers où sont inscrites les références de chacune.

Anthony Anohni (https://www.youtube.com/watch?v=1MDlMdu2gjw)

Cher Paul Beatriz Preciado, vous dîtes « je suis anti réaliste. Le corps est plus défini par l’intensité que par être féminin ou masculin ».

Et mentalement nous applaudissons… ces mains, là, ne font pas beaucoup de bruit…

Voyant danser-chanter Richard Courcet et Anthony, comment ne pas leur appliquer la grille sexo-identitaire, si ce n’est en ouvrant son corps impropre aux passages des voix, des gestes, des mouvements de cheveux, de la matité de la peau… variations rythmiques du cœur, suspens du souffle, battements des paupières… corps hanté par ce qu’il a perçu… qu’il ne comprend pas plus que ne peut le faire le langage.

Ce corps là n’est pas chair savante immunisée par des mots.

C’est un corps ouvert aux bruissements des mondes, en place d’un corps fermé, anatomie finie, territoire cartographié, espace clos sur lequel tout savoirpouvoir peut affiner la représentation.

Vous dites aussi que le corps humain est une archive vivante de tous les pouvoirs qui l’ont modelé et le modèlent, et que c’est ce corps, là, vivant, qui peut devenir terrain d’expérimentations et de pratiques de transformations.

Sproc ! Du corps à l’envers … il n’est pas à l’endroit…pas à l’endroit où les grilles veulent qu’il entre et qu’il y reste.

Du corps allant… vers…

Je ne prends pas de la testostérone, je ne me fais pas greffer des organes dissidents, mais j’expérimente et je transforme du corps en faisant la tentative de remettre le discursif à sa place dans la perception du vivant.

Je veux dire en le longeant comme seulement l’une des multiples lignes enchevêtrées (mais ce mot apparaît à tellement d’endroits qu’il va bientôt être difficile à entendre), les lignes des trajets transversaux des corps.

Pour que la ligne des mots, engrossée des explications, argumentations, interprétations, informations, commentaires, mots d’ordre ou savants… ne prenne pas le pouvoir sur les lignes matérielles en suspens.

Pour que la ligne des mots ne bloque pas les fils qui se tordent, s’enroulent, se déroulent, se nouent, se tressent, s’entrelacent, s’emmêlent…

Pour qu’elle ne s’approprie pas les extrémités lâches des fils qui trainent au-delà des nœuds…

Pour suivre les lignes itinérantes, celles « qui avancent à tâtons »…

Voir ce que devient l’ombre Matthieu Chatellier 2010 (Extrait).

L’homme assis. Le crayon se dirige vers sa main. L’encre coule de la plume ; une petite imperfection dans la feuille du papier est prétexte à un dévidement. La bobine tourne, les lignes s’emmêlent, se mettent néanmoins à leur place. Tout échappe. Toute intervention serait fatale. Le sable tient, par miracle. Ça disparaitra d’un simple souffle…. Le vent tiède m’entoure. Je me soulève, la ligne me suit.

C’est Fred Deux, qui dessine et qui écrit.

D’autres lignes existent dans le cinéma de Kramer, celles des voyages, vécues par des corps qui se déplacent dans une géographie anarchiste, rhizomatique, et qui sont des trajets dans des espaces non balisés, non appropriés.

Dans Walk The Walk, Raye et Abel se blessent dans le tourbillon féroce de la famille, et, sans que la blessure en soit l’unique cause (pas de point de départ unique chez Kramer) ils décident de partir vivre plus loin,

parce que pour rêver il faut être déplacé, il faut se séparer de la famille et de la maison pour voir les choses la nuit

Ils laissent vivre en eux un espace ouvert, celui-là même où ils se questionnent, où l’inattendu peut advenir et d’où naîtront les possibles de leurs devenirs et de leurs métamorphoses.

Ces derniers mots sont de Nastassja Martin et d’Icha, de la tribu Even du Kamtchatka, parce qu’ils sont un de ces fils qui sont venus à la rencontre de ceux de Kramer et de quelques autres quand je préparais ce montage.

Ces petites histoires de lignes et de fils que je triture depuis le début viennent de Tim Ingold, dont nous a parlé Anne-Marie Vanhove à la Clinic Zones de Toulouse 2018.

Nous sommes des nexus composés de fils noués

dont les extrémités détendues se répandent dans toutes les directions

en se mêlant à d’autres fils dans d’autres nœuds.

Pour Nastassja Martin, le rêve est comme un voyage où les limites entre nous et l’extérieur s’effacent, où les frontières entre les existants sont flottantes, et d’où l’on revient pour reconstruire de nouvelles limites avec les nouveaux matériaux trouvés tout au fond de la gueule d’un autre que soi.

Pour elle, l’autre que soi a été un ours avec lequel elle s’est battue.

Elle dit : L’événement n’est pas : un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L’événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête, qui en se confrontant ouvrent des failles sur leurs corps et dans leurs têtes. C’est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité ; le jadis qui rejoint l’actuel ; le rêve qui rejoint l’incarné.

Filmer, pour Kramer, n’est pas réaliser un scénario mais laisser la caméra voir ce que ne voit pas le personnage entrain de jouer.

Il nous arrache de notre vision surplombante de la terre et nous plonge dans la gueule du monde où les matières racontent une toute autre histoire qui est de sensations et pas de mots.

Cela déplace les limites du film qui ne peut plus être contenu dans les filets de la narration.

Ces matières sont vivantes, organiques, minérales, végétales, humaines… elles appellent l’attention de gestes lents, hésitants, que nous pouvons dire mineurs.

Walk the walk Robert Kramer 1995 (Montage et extraits).

Seul le cinéma peut montrer la présence des forces tactiles et sonores des matières en mouvements.

Un trajet ne nécessite pas un grand espace, un pas peut être d’aussi grande intensité que mille pas quand l’expérience importe.

Ce déplacement qui se construit dans une confrontation physique à une terre peut se réaliser dans des micro lieux.

Doc’s kingdom Robert Kramer 1987 (extrait).

Dans ce film, Doc boit beaucoup, et porte une fatigue venue des expériences de guerre et de maladie vécues en Afrique.

Dans le dernier plan du tressautement des doigts s’entend la contrebasse de Barre Phillips qui joue dans les films de Kramer depuis Guns, son premier film en France en 1980 et sa première expérience avec un musicien.

Pour les films de Robert Kramer, il improvise avec sa contrebasse en regardant les images. Kramer dit que Barre Phillips connaît les lieux cachés dans l’image, et que c’est là qu’il joue.

C’est une musique qui suggère le regard de quelqu’un d’autre sur le film, d’une personne qui le regarderait d’ailleurs.

Ce n’est pas de la musique couchée par dessus l’image, c’est un des fils qui vibrent et constituent la texture du film…

image, sonore, texte.

Barre Phillips dit « je donne à entendre à Robert des propositions afin qu’il observe son film sous un jour nouveau à travers ma musique. Selon les passages du film, elle le soutient, le contre, l’interprète, l’accompagne. Mais je n’ai rien à défendre. Il mixe ma musique avec les autres sons, à son gré. »

Et voilà d’autres fils qui s’enchevêtrent pour la texture de mon montage, ceux du jeu de ficelle de Donna Haraway avec ce qu’en dit Isabelle Stengers.

Une paire de mains propose un motif de ficelle à une autre paire de mains pour la création d’une nouvelle figure. Cette deuxième ne peut pas être déduite de la première, elle ne lui obéit pas, mais si un premier motif n’avait pas été proposé, rien n’aurait été fait.

J’ai pris des motifs à de multiples paires de mains, je les ai transformés en de nouvelles figures, que je vous propose… vous en ferez… rien … ou autre chose … une fois le motif entre vos mains, c’est à vous de jouer…

Jacques Brel (https://www.francemusique.fr/programmes/2019-04-08) Extrait

Le plein pays Antoine Boutet 2010 (Extrait).

C’est Jean-Marie Massou filmé par Antoine Boutet, avant, c’était Jacques Brel en 1967.

Jean-Marie Massou vit seul dans une cabane au fond des bois en Corrèze. Il enregistre sur un vieux magnétophone à cassettes de la musique qu’il entend sur un vieux poste transistor. Il emporte partout avec lui son magnétophone, et la musique du film est la musique enregistrée qu’il écoute.

La ficelle-texte de la chanson de Brel est passée d’un corps à un autre corps, et en sort tordue autrement, emmêlée avec d’autres ficelles… voix, magnétophone, objets, vêtements, moisissures, lumières, toiles d’araignées… Ce sont toutes ces visions des ficelles qui cocomposent l’image sonore du film.

Le pays plat devient un pays plein, comme le sien, à Jean-Marie, qui est plein de grottes emplies de ses gravures sur leurs parois, plein de pierres et de sons…

Il faut aussi se rendre sensible aux variations soudaines et injustifiées de la vitesse.

Ces instants qui ne vont pas au même rythme et perturbent l’écoulement régulier du flux ouvrent un espèce de vertige dont l’intensité est ressentie quand l’image n’est pas repliée dans du verbal.

Nous retrouverons Jean-Marie plus loin dans le voyage, je reviens sur le chemin des films de Robert Kramer…

Doc’s kingdom Robert Kramer (extrait).

Chez Robert Kramer le trajet, et le film, mais c’est pareil, se fait par bonds d’un fragment à un autre.

Il est important que les plans ne soient pas une idée, un évènement fluide, mais plusieurs pièces rassemblées par la volonté. C’est en les rassemblant qu’il y a violence. Et obligation de le vivre d’un bout à l’autre, vous, l’observateur.

Il n’aime pas le travelling qui fait croire à un point de vue centré d’où on pourrait tout voir et tout expliquer.

L’idée de travelling appelle l’image des rails sur lesquels glisse la machine caméra. Kramer cherche des images qui montrent que la vie se faufile dans les interstices entre les rails.

Moi j’aime bien les gens qui ont une vision des rails parce qu’ils ont raté le train ou l’ont refusé.

La séquence du trajet de Doc, il l’a voulue comme une variation dramatique entre des très gros plans et des plans larges, et leur confrontation met à mal un idéal de continuité.

Peut-être que le temps est continu, mais nous le brisons en une explosion de particules bondissant entre un intérieur et un extérieur.

Le rythme n’est pas une question de durée, il vient de la tension entre les particules.

Walk the Walk Robert Kramer 1995 (Extrait).

J’ai horreur de gommer cette discontinuité, je déteste cette fausse fluidité. Les bonds doivent être faits. Pas de suture de la brèche ouverte entre les plans.

Et cela doit être montré parce que c’est du senti.

Les mots ne pourront pas le qualifier exactement mais c’est de la pensée, une pensée sensorielle par processus imageants, et pas de la pensée encordée sur un langage verbal.

Erin Manning dit:

Le mouvement de la pensée ne se limite pas aux mots, il est aussi texture et mouvement.

Arrivée là, je me demande comment faire correspondance entre les entrechocs fragmentaires de Kramer et les enchevêtrements de lignes et de fils d’Ingold.

Chez Ingold tout ce qui vit est dans un échange continu de matières à travers des couches de peau en extension et en mutations constantes.

Dit autrement par Guiseppe Penone :

Avoir les mains blanchies d’être restée

dans l’eau pour faire

au moins une fois partie du ruisseau.

Corps et âme Ildiko Eneydi 2017 (extrait).

Pourquoi faudrait-il opposer les fragments aux fils ?

Plutôt que de choisir l’un ou l’autre, prendre l’un, l’autre, et d’autres, multiplier les mondes et complexifier ce qu’on appelle « réalité ».

Il est préférable de ne pas se contenter d’une seule façon de composer nos agencements perceptifs.

Les façons d’éprouver le monde sont des modes d’existence qui s’interpellent et font du corps et du monde des lieux mouvants d’incertitude et de relations cocomposées.

Dans les livres d’Alain Damasio, écrivain de science fiction, chaque personnage a sa manière singulière de parler, parce que chacun a sa manière singulière d’habiter la vie.

Cette polyphonie est essentielle, on ne peut pas raconter le réel par un prisme unique. Seule la diversité peut empuissanter la sensation.

Éric Henninot a adapté La horde du contre vent de Damasio en Bande dessinée.

La horde du contre vent Interview de Éric Henninot https://www.youtube.com/watch?v=_P6nf1fXK-o

Dans le milieu des années 90, Robert Kramer s’éloigne du cinéma et s’intéresse de plus en plus à l’urbanisme et l’architecture, avec la question taraudante « jusqu’où peut-on survivre ? »

Il tourne cependant à Lille ce qui sera le dernier film de sa vie, Cités de la plaine, non avec des acteurs mais avec des gens rencontrés dans un foyer de jeunes chômeurs, dans des bistrots, dans la communauté kabyle de Tourcoing…

Dans le même temps du tournage, il est professeur invité au Fresnoy.

Il a été surpris lors de ses premiers cours : j’avais l’impression atroce d’un rideau fermé. Je me disais que je pouvais tomber, me retrouver plein de sang ou m’évaporer, les étudiants ne réagiraient pas. Puis un jour, un déclic s’est produit, je me suis rendu compte qu’ils se protégeaient, qu’ils avaient mis leur capote et qu’ils étaient juste un peu distants derrière leur latex.

Il disait qu’avec Cités de la plaine, il voulait mettre les spectateurs dans l’image, plutôt que devant.

Cités de la plaine Robert Kramer 2000 (extrait).

Les pratiques archaïques et les anomalies de la matrice chaotique sont du sproc,

mais pour l’ordre, qui ne veut que des corps organisés et contrôlables,

elles ne sont que débris à effacer sous une forme écrite prédéfinie.

Amanda Baggs (https://www.youtube.com/watch?v=1EvvotxGq4k)

La voix que nous entendons est une voix de synthèse qui «dit» ce qu’Amanda Baggs écrit à l’ordinateur, Amanda ne parle pas.Transcription

Elle touche, elle sent, elle regarde non pas des objets mais des invites de relations sensorielles, la voix ne parle pas ces relations, elle les chante et les module.

Et les mains chantantes créent la texture de l’espace.

La langue ne peut pas exprimer pleinement la complexité de l’expérience. Il faut que l’évènement du langage devienne sensation.

Tito Mukhopadhyay, est aussi poète qui ne parle pas mais écrit.

Pour lui, le monde danse et l’attention qu’il lui porte doit être une danse qui accompagne la danse du monde.

Danser avec des corps en mouvements allant vers…d’autres.

Je pouvais voir les jasmins de la nuit trempés par la rosée matinale, éclairés par les nouveaux rayons de soleil, essayant de créer une histoire à travers l’odeur de leurs pétales. Je pouvais voir l’histoire se répandre dans l’air.

Mais il ne faut rien mettre – ni soi ni autre - au centre de la scène.

Du moment où je couvrais les fleurs de mon ombre, l’histoire prenait fin immédiatement.

Mukhopadhyay doit rester co-présent au champ au lieu de l’obliger à sa présence pleine.

L’attention portée à la danse du monde trouble les limites des choses, fait flotter les contours, ouvre les enveloppes qui gardent les corps captifs…

Dans ces expériences de circulations de sensations, où commence le corps et où prend-il fin ?

Le plein pays

Si vous prenez le corps de Jean-Marie au lasso, vous n’attraperez pas la pierre et du sproc sera laissé sur le bord du chemin, abandonné.

La pierre caressée par la main du corps devient sproc.

Il a fallu que je déforme la langue, que je la torde et la retourne, corps était trop linguistiquement marqué… Quand j’ai parlé du corps à l’envers, quelqu’un a entendu corps allant… vers… alors j’ai gardé sproc, pour ces mouvements des corps multiples qui vont les uns vers les autres … vers divers devenirs…

Sproc aussi les pierres d’une autre ligne d’erre, pierres d’un autre Jean-Marie, celui en présence proche de Fernand Deligny. C’est avec eux, et avec des petits anonymes que nous avions pensé, il y a longtemps, cette pierre-corps abandonnée sur le bord du chemin.

Ce gamin, là. Cinéma de Deligny, de Renaud Victor, 1975.

Le piquet n’est pas enfoncé dans la terre pour faire tenir une clôture ou redresser une plante tordue.

Rien de fonctionnel ni de symbolique dans ce geste mineur.

La tenue du piquet dans le sol est incertaine… mais satisfaisante…

Ce mouvement allant vers le piquet avec la pierre est quasi intenable pour un corps. Que ce soit là histoire de sproc se voit dans la gestuelle élastique, la ligne en zigzag qui semble défier la pesanteur, et dans l’histoire d’un corps-pierre-piquet qui se répand entre les arbres avec le bruit de l’eau.

Fred deux

Gemma a neuf ans.

Elle n’a pas crié tout de suite. Elle n’a pas hurlé. C’est à mi-voix que la chose a commencé. Elle s’est entendue dire :Boivent. De plus en plus. Femmes seules boivent.

Etonnée d’abord, elle a machinalement répété :

Boivent. De plus en plus de femmes seules boivent.

Elle a complété :

Boivent debout

Alors seulement elle a crié. Deux fois, trois fois. Comme on fait jaillir quelque chose qui est en soi et qui n’est pas soi.

Boivent ! de plus en plus ! les femmes seules boivent ! boivent debout !

Quelque chose est passé par Gemma, ce mot inconnu, cette image inconnue des femmes et qui sont seules et qui boivent et qui boivent debout, accoudées.

Autre chose est advenu. Comme un souffle autour d’elle. Elle était seule dans les pierres. Personne ne la voyait – elle le croit – personne ne l’entendait, pourtant elle a été prise, au moment où les mots sont sortis, dans une espèce de rumeur. L’haleine d’une foule. Gemma a été prise dans l’haleine d’une foule, l’a sentie tiède sur ses joues, sur ses bras, contre sa propre bouche. Elle rit. Ne sachant que faire de cette haleine, de cette foule, de ces mots, elle s’assied, bien calée entre les parois lisses des hautes pierres et elle rit, en toute solitude.

Elle a parlé, crié, avec des mots qui existent, des images qui n’existent pas. Cette étrangeté la fige et d’ailleurs l’a satisfaite puisque, instantanément, elle s’est arrêtée de tourmenter la pierre pour se reposer.

Comment faire entrer toutes ces expériences de pierres,

toute cette diversité des manières de disposer l’existence,

dans un corps aux volumes et contours universellement formatés ?

Comment l’idée que les sensations sont des états individuels

contenus dans une enveloppe corporelle personnelle

pourrait comprendre les résonances des forces qui rebondissent d’un espace à d’autres ?

Comment sentir qu’il faut couper dans le sproc

pour qu’un enfant fasse entrer son corps dans le dessin du bonhomme ?

Les questions essentielles, mystérieuses, sont précisément celles auxquelles nous ne connaissons pas les réponses, ou peut-être ce sont celles que nous ne savons même pas pouvoir poser, ou peut-être ne savons nous pas comment les poser.

Parce que si nous les posons dans la forme familière (peut-être la seule forme dont nous disposons, vu le langage que nous parlons et que nous utilisons pour voir), les réponses tendront toujours à venir de la même manière, les mêmes réponses familières.

Les enfants –Duras, 1984.

Cet enfant…mais qu’est-ce que c’est que ça ?

Si un adulte avec un enfant se posait cette question, il hésiterait, peut-être, à le considérer comme un cerveau immature dans lequel implanter des connaissances accumulées, il hésiterait, peut-être, à le considérer comme une matière brute et docile qu’il faut modeler dans une forme préexistante, celle d’un adulte responsable et compétitif.

Mais la question ne se pose pas souvent, et un enfant aura de plus en plus de mal à se détacher, à trouver, non pas son identité et son autonomie comme on le lui rabâche, mais sa distance et son étrangeté.

Quand un enfant entre à l’école maternelle, ON dit qu’il a tout à apprendre, comme s’il n’était pas, depuis qu’il est né, dans une recherche-création active pour trouver comment et que faire avec ce monde humain et non-humain dans lequel il a été plongé.

Comme s’il fallait condamner au silence, compter pour rien, les gestes mineurs, ces débris de ce qu’il sait déjà…

comme s’il fallait le condamner à renoncer de chercher en marge de la métropole du savoir patenté.

Il veut bien tout apprendre, tout, sauf ce qu’il ne sait pas.

Il ne veut pas être celui qui doit comprendre qu’il ne comprend pas si ON ne lui explique pas.

Il ne veut pas se laisser mettre sous l’étiquette de celui-qui-doit-apprendre-parce-qu’il-ne-sait-pas.

Il est celui qui apprend ce que sa vie appelle, ce qui appelle sa vie, là où un fragment de pensée en entrechoque un autre, là où un fil de pensée s’emmêle avec d’autres.

Cités de la plaine Robert Kramer 2000 extrait

Ce sont les dernières images de Cités de la plaine.

Robert Kramer disait : la seule constante de mes films, c’est qu’aucun d’eux ne se ferment à la fin. Tous s’ouvrent.

Et savoir comment s’ouvrir à la fin, c’est une attitude devant la vie…

Reste à trouver la sienne singulière,

dans la mise en tension entre s’ouvrir et être embarqué dans la ronde du vivant…

Cécile Reims, Voir ce que devient l’ombre

Cécile Reims est graveur exclusive des œuvres de Hans Bellmer et de Fred Deux, et de la sienne.

Gravures Cécile Reims

{gallery}Reims{/gallery}

Muette, elle clame

Qu’arrivée là, on apprend

Que jamais on arrive.

Valvert, Film de Valérie Mrejen, 2009.

Et par ordre d’apparition...